2025年春、中国→カザフスタン→ウズベキスタンの旅4日目(2025-04-22)の記録です。 この日はウルムチから伊寧(イーニン)に鉄道で移動し、伊寧の博物館を観光します。

今回の旅全体のまとめはこちら amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

前日の旅行記はこちら amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

ウルムチ駅

朝7時半過ぎ(新疆時間にするなら5時半過ぎなので、超早朝)、ウルムチ駅にやってきました。

前回の旅では旅の終着点がウルムチで、ここで降りたわけですが、今回の旅はここから西に西にと国境を越えます。

本日はまずは伊寧まで、約5.5時間の旅です*1。

朝7時半過ぎ(新疆時間にするなら5時半過ぎなので、超早朝)、ウルムチ駅にやってきました。

前回の旅では旅の終着点がウルムチで、ここで降りたわけですが、今回の旅はここから西に西にと国境を越えます。

本日はまずは伊寧まで、約5.5時間の旅です*1。

ちなみに伊寧までは夜行列車でも行けます。時間と費用(寝台列車のおかげでホテル不要)の効率を考えるなら夜行列車が良いのですが、昼間に車窓の眺めを見たい + 今回の旅は長め(当社比)なのでしっかり休養したい、ということでホテル泊+昼便にしました。

中国の新しめの駅、何度見ても空港みたいな規模感ですね。

中国の新しめの駅、何度見ても空港みたいな規模感ですね。

朝早いですが、朝食を摂れるお店が何軒か営業していました。

朝早いですが、朝食を摂れるお店が何軒か営業していました。

昨日に引き続きお腹の調子が悪いので、超軽めあっさりめのものにしました。

昨日は辛いもの食べてないので、純粋に食べ過ぎか寒さが原因っぽいです。ミス。

昨日に引き続きお腹の調子が悪いので、超軽めあっさりめのものにしました。

昨日は辛いもの食べてないので、純粋に食べ過ぎか寒さが原因っぽいです。ミス。

食後さして待たず改札が始まっていたので、乗車です!

左の緑の列車に乗ります。確か「高速列車の値段なのに大して速くない」と不評な車種だった気が...(要出典)。

食後さして待たず改札が始まっていたので、乗車です!

左の緑の列車に乗ります。確か「高速列車の値段なのに大して速くない」と不評な車種だった気が...(要出典)。

ところで、最近中国の鉄道に乗るときは、改札開始してちょっと経って列がはけてから改札口に行くようにしてます。 列に並ぶのが面倒 + 別に急がない(荷物が少ないので荷物棚競争をする必要がない)ので。。。

ウルムチ→伊寧の鉄道

車内の様子

私が乗った車両は団体旅行のおじちゃんおばちゃん多数で賑やか(婉曲表現)でした。 ちょっと面白い一幕も : おばちゃんが車内販売のマーラー味ジャーキー(?)を買おうとしたらスタッフさんが「能吃辣的吗?」(辛いの食べれますか?)と訊いていたのですが、おばちゃんは「我们是四川人」。これにはスタッフさんも思わず笑っていました。

隣のおばさまがそのグループの一員だったので、話したらいろいろと面白いお話を聞けました。

- 団体さんは全員、四川からのグループツアー。なんと全部陸路で成都からウズベキスタンまで旅するとのこと。ちなみに最初に成都からウルムチまで鉄道移動で、24時間以上かかったそうでなかなか過酷。

- 四川出身ということで、九寨溝をお勧めされました。なんと8回も行ったそうで、おすすめは10月後半から11月前半の秋とか。

- 成都の近くの山は一通り登ったとか。いくつかお薦めの山も教えてくださいました。

- 6月に京都に旅行に行くとのこと。日本について、秩序立ってる、偽ブランドとかない、小さな島国だけど世界の上位の強国ですごい、などなど好意的なコメントを聞けました。

- あと、中国*2あるあるの「結婚してるの?子供いる?」とか訊かれたのですが、やっぱり中国でも最近の若い人は子ども産まないね、という話になったり。息子さん夫婦も子供は1人だけだそう。

周りの人は12時前に昼食にしていました。インスタント麺とか、インスタント卤肉饭とか。新疆時間だったらまだ早いのでは?と思いつつ、朝食が少なくてお腹が空いてきたので、私もちまちまナン(前日に天山天池に連れて行ったナンの残り)をかじっていました。 ちなみにナンを買ったときの袋には賞味期限は生産日から6日と書かれていました*3。新疆の乾燥した気候ならもっと日持ちするんじゃないかと思ったのですが、ここがウルムチで新疆にしては降水量があるからか、それとも全国基準だからかなどなど気になるところ。

精河駅で少し停車。乗務員さんが「たばこ1本だけなら吸う時間もあるよ」と言ってお客さん達がたくさん降りたのですが、急遽停車時間が短縮されたらしく、ほどなくして皆さんぞろぞろと戻ってきた。「たばこに火を付ける時間もあらへんやん」ってぼやいてる人も。

車窓からの眺め

ウルムチから出てしばらくは農村風景や工場など、人の生活を感じる眺めが続きます。

ウルムチから出てしばらくは農村風景や工場など、人の生活を感じる眺めが続きます。

この円錐形の塚が集まってるのは、たぶん墓地とかですかね...?

この円錐形の塚が集まってるのは、たぶん墓地とかですかね...?

がしかし、段々と荒れ地も増えてきました。

とは言え、これでも南疆よりは緑が多い方かも?(局所的なものに過ぎないかもしれないですが)

がしかし、段々と荒れ地も増えてきました。

とは言え、これでも南疆よりは緑が多い方かも?(局所的なものに過ぎないかもしれないですが)

茫漠とした乾燥地の向こうに、雪をまとった山も見えます。

ちなみにこの光景は全て進行方向右側の眺めです。進行方向左側には天山山脈が見え、山肌は緑豊かなようです*4。

茫漠とした乾燥地の向こうに、雪をまとった山も見えます。

ちなみにこの光景は全て進行方向右側の眺めです。進行方向左側には天山山脈が見え、山肌は緑豊かなようです*4。

段々と起伏のある光景に変わってきました。

ウルムチからしばらく西進してきましたが、途中で進路をいったん南/南西に転じ、山地を突っ切るルート*5なので、たぶんそのあたり。

段々と起伏のある光景に変わってきました。

ウルムチからしばらく西進してきましたが、途中で進路をいったん南/南西に転じ、山地を突っ切るルート*5なので、たぶんそのあたり。

日本の山は森林限界を超えない限りは木々に覆われているので、乾燥して大地をむき出しにした山の姿は印象深いです。

日本の山は森林限界を超えない限りは木々に覆われているので、乾燥して大地をむき出しにした山の姿は印象深いです。

このへんから良い景色が現れるたびに隣のおばちゃんと「快拍快拍!」と盛り上がり、私が窓側に座ってたのですが、交互に写真を撮ったりしてました。この辺、赤の他人との距離感は中国らしい気がする*6。

段々と草地も見えるようになってきました。

ちなみに伊寧の年間降水量は約300mm*7で、ウルムチの約350mm*8に近いですね。

参考までに南疆の降水量を書くと、カシュガルは約85mm*9, トルファンは驚異の約15mm*10で、北疆が南疆に比べて水に恵まれていることが分かります。

段々と草地も見えるようになってきました。

ちなみに伊寧の年間降水量は約300mm*7で、ウルムチの約350mm*8に近いですね。

参考までに南疆の降水量を書くと、カシュガルは約85mm*9, トルファンは驚異の約15mm*10で、北疆が南疆に比べて水に恵まれていることが分かります。

5時間半となかなかの乗車時間でしたが、景色を眺めたり隣の人と喋ったりと楽しい移動時間でした。

ということで、定刻より10分くらい早く、伊寧駅に到着です!

5時間半となかなかの乗車時間でしたが、景色を眺めたり隣の人と喋ったりと楽しい移動時間でした。

ということで、定刻より10分くらい早く、伊寧駅に到着です!

伊寧駅から市街地へ

駅を出て振り返ったところ。

今回の旅では伊寧駅からは乗車しないので、今のうちに姿を拝んでおきます。

列柱と尖頭アーチ(たぶん)が並ぶ駅正面のデザインは新疆らしさがある気がします。

駅を出て振り返ったところ。

今回の旅では伊寧駅からは乗車しないので、今のうちに姿を拝んでおきます。

列柱と尖頭アーチ(たぶん)が並ぶ駅正面のデザインは新疆らしさがある気がします。

昼食

さっき電車の中でナンを齧っていましたが、微妙にお腹が空いてきたので、駅前のお店で軽く何か食べることにします。

さっき電車の中でナンを齧っていましたが、微妙にお腹が空いてきたので、駅前のお店で軽く何か食べることにします。

店名は麺推しですが、なんとなく気分でプロフにします(量は少なめにしてもらった気がします)。

さっぱりした漬物がついてくるので、油多めのプロフとちょうど良い組み合わせでした。(と言いつつプロフはウズベキスタンで食べたものよりは油控えめだったかも?)

あと、人参が甘くておいしい。

店名は麺推しですが、なんとなく気分でプロフにします(量は少なめにしてもらった気がします)。

さっぱりした漬物がついてくるので、油多めのプロフとちょうど良い組み合わせでした。(と言いつつプロフはウズベキスタンで食べたものよりは油控えめだったかも?)

あと、人参が甘くておいしい。

食べてる最中、地元の人っぽいおじさまがラグマン(たぶん)を頼む時に「不要放辣子」って言ってて、「そうだよね! 微辣でも十分辛いよね!」と勝手に親近感を覚えました。

市街地へ移動

駅前から路線バスに乗って、市街地に移動します。 と言っても伊寧は駅と市街地中心部がかなり近い方だと思います(トルファンとかに比べると圧倒的に近い。)。

ちなみに支払いはAlipayでバス(公交)支払いQRコードを事前設定しておき、そちらで支払いました。 中国、だいたいどの町でもAlipayかWechatpayの乗車QRコードでバスや地下鉄に乗れるので、物理的にカードを入手する必要がなくてありがたい。

林則徐記念館

アヘン戦争で有名な林則徐。敗戦後に左遷されたのがここイリの地ということで、林則徐の事績を記念した博物館がこちら。

「林则徐生平事迹展」と「林则徐精神展」の2つに分かれていて、後者の展示の方がだいぶ新しめです。ただ、だいぶ扱ってる内容は被ってた気がします。後者はさらっとしか見ていないです。

また、展示の解説部分は脚色強めな表現が多かったと思います(プロパg...。

アヘン戦争で有名な林則徐。敗戦後に左遷されたのがここイリの地ということで、林則徐の事績を記念した博物館がこちら。

「林则徐生平事迹展」と「林则徐精神展」の2つに分かれていて、後者の展示の方がだいぶ新しめです。ただ、だいぶ扱ってる内容は被ってた気がします。後者はさらっとしか見ていないです。

また、展示の解説部分は脚色強めな表現が多かったと思います(プロパg...。

林則徐は1785年の生まれ。家は貧しく、苦学の末に科挙に合格したことが紹介されています。

一番右のパネル曰く、14歳で秀才(科挙の地方試験たる郷試の受験資格を得ること)、20で挙人(郷試に合格)、27で進士(いわゆる科挙に合格)*11だそうで、さすがに科挙対策以外のこともやっていた気がするものの、とんでもない根気だなと恐れ入りました。いやでも最終的に合格したから良い方かな...(中には合格せずに一生を終える人もいそう。)。

科挙の話はざっくりとしか知らないので、きちんと本を読んでみたいところ。

林則徐は1785年の生まれ。家は貧しく、苦学の末に科挙に合格したことが紹介されています。

一番右のパネル曰く、14歳で秀才(科挙の地方試験たる郷試の受験資格を得ること)、20で挙人(郷試に合格)、27で進士(いわゆる科挙に合格)*11だそうで、さすがに科挙対策以外のこともやっていた気がするものの、とんでもない根気だなと恐れ入りました。いやでも最終的に合格したから良い方かな...(中には合格せずに一生を終える人もいそう。)。

科挙の話はざっくりとしか知らないので、きちんと本を読んでみたいところ。

林則徐の清廉潔白な人格を示すエピソードの解説が続きます(往々にして偉人のエピソードは後世に増えるのでどこまで本当かこれだけではわからぬ。。。)。

林則徐の清廉潔白な人格を示すエピソードの解説が続きます(往々にして偉人のエピソードは後世に増えるのでどこまで本当かこれだけではわからぬ。。。)。

林則徐の書いた、戒め/家訓的なもの「十無益」。

林則徐の書いた、戒め/家訓的なもの「十無益」。

ちょっと気になったのは、治水に関する業績(科学技術史が好きなので。)。

堤防維持から洪水時の堤防補修、はては農業用の水利まで幅広く関わったそう。

水運については、「畿輔水利議」で北京周辺の水利を整備して食料を増産し、江南からの食料輸送コストを削減することを提案したとか。

明清時代(永楽帝の北京遷都後)の中国では、北京など北方の食料需要を、江南の農産物(大運河などで北方に運ぶ)で満たしていた*12わけで、「このコストを削減しようというわけか、大プロジェクトだなー」と印象に残りました。

ちょっと気になったのは、治水に関する業績(科学技術史が好きなので。)。

堤防維持から洪水時の堤防補修、はては農業用の水利まで幅広く関わったそう。

水運については、「畿輔水利議」で北京周辺の水利を整備して食料を増産し、江南からの食料輸送コストを削減することを提案したとか。

明清時代(永楽帝の北京遷都後)の中国では、北京など北方の食料需要を、江南の農産物(大運河などで北方に運ぶ)で満たしていた*12わけで、「このコストを削減しようというわけか、大プロジェクトだなー」と印象に残りました。

上のパネルの下に展示されていた、関連する文献史料。

一番左の「畿輔水利経進稿」、名前からして「畿輔水利議」の草稿とかでしょうか。

一番右の「奏折」というのは、清朝において官僚が皇帝に送った公用文書だそう*13。私の雑な読解力頼みですが、近年にない川の凍結のせいで工事コストが上がっている旨などが書かれています(左ページ冒頭「歴年河凍未見如今年之厚」あたり)。ただこれひっかかるのが、明らかに印刷されたものだということ。報告書なら1部(か少数部)あれば良いので、当時なら手書きで済ませる気がします。もしかして後世になって印刷したもの?(有名な人の書簡集を出版するようなもの、とか。)→よく見たらページの変わり目に「林文忠公政書 甲集 東河奏稿 巻一」っぽい文言*14が書かれているので、やはり、報告書の原本ではなく、後から出版したもののようです。

上のパネルの下に展示されていた、関連する文献史料。

一番左の「畿輔水利経進稿」、名前からして「畿輔水利議」の草稿とかでしょうか。

一番右の「奏折」というのは、清朝において官僚が皇帝に送った公用文書だそう*13。私の雑な読解力頼みですが、近年にない川の凍結のせいで工事コストが上がっている旨などが書かれています(左ページ冒頭「歴年河凍未見如今年之厚」あたり)。ただこれひっかかるのが、明らかに印刷されたものだということ。報告書なら1部(か少数部)あれば良いので、当時なら手書きで済ませる気がします。もしかして後世になって印刷したもの?(有名な人の書簡集を出版するようなもの、とか。)→よく見たらページの変わり目に「林文忠公政書 甲集 東河奏稿 巻一」っぽい文言*14が書かれているので、やはり、報告書の原本ではなく、後から出版したもののようです。

いよいよ、アヘンの取り締まりの話に入ります。中国語だと「虎门销烟」と書かれていて、「虎门」はこれが行われた場所の地名。

1839年6月、林則徐53歳の時です。

いよいよ、アヘンの取り締まりの話に入ります。中国語だと「虎门销烟」と書かれていて、「虎门」はこれが行われた場所の地名。

1839年6月、林則徐53歳の時です。

こちらは、林則徐のアヘン取り締まりに関わる当時の文書*15。

2件ありますが、内容が対照的です。 左の文書はキャプションに「嘉奖奏折」と書かれており、「林則徐鄧廷楨各加一級」(鄧廷楨は人名)などと文言にあることから、アヘン取り締まりにあたった林則徐らへの褒章(?)の文書のようです。対して、右の文書では「革職」ということで、彼らを罷免する文書のよう。

また、戦争のずいぶん早い段階で罷免を喰らったんだなというのが読み取れます。 というのも、左の文書は道光19年(西暦1839年)4月、右の文書は道光20年(西暦1840年)9月のこと*16、対してアヘン戦争の開戦は1840年で南京条約の締結は1842年*17だからです。

ちなみにこの時代の文書、漢文(古代漢語)というよりは現代中国語に近い気がします(現代中国語の知識で割と読める。)。

さてさて、だいたいアヘン戦争の解説の文脈だと「責任を取らされて左遷されました」で終わるところなのですが、人生はそれからも続くわけで、ここから新疆編スタートです。

さてさて、だいたいアヘン戦争の解説の文脈だと「責任を取らされて左遷されました」で終わるところなのですが、人生はそれからも続くわけで、ここから新疆編スタートです。

といってもまずは遠く西の新疆までたどり着くところが大変で、冬が迫る中旅を続け、時には馬車(?)の中で寝るなど、道中の様子が当時の本人の日記に残されているそうです。 また、この移動の話は嘉峪関の博物館でもちょこっとだけ扱っていたのを思い出しました。 詳しくはこちら amber-hist-lang-travel.hatenablog.com イリに到着したのは1842年12月ごろのこと*18。

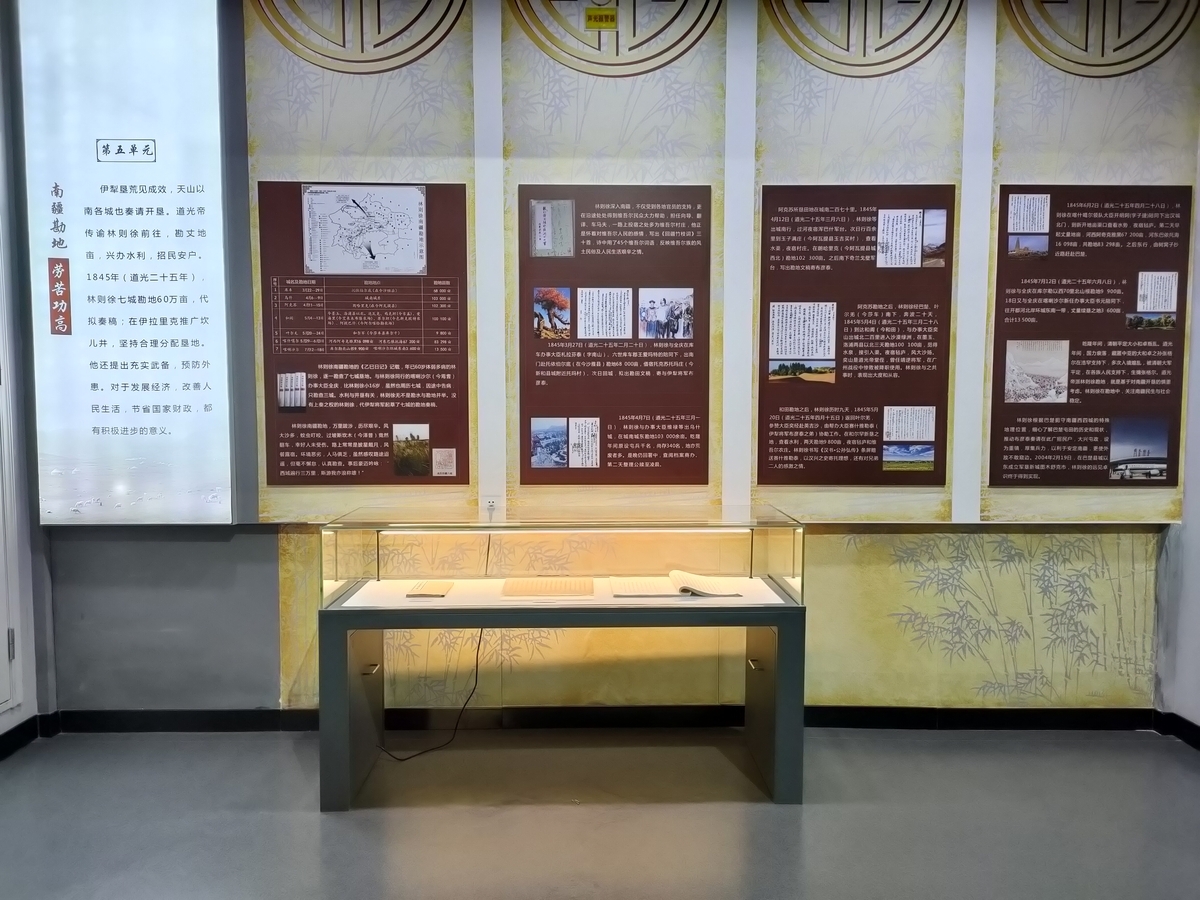

新疆(というかイリ)での林則徐の主な功績として治水/利水が挙げられています。

中でも阿齐乌苏大渠なる用水路の建設が大きなもののようで、解説パネル曰く今も(人民渠と名前を変えつつも)現役の用水路として利用されているそうです。

新疆(というかイリ)での林則徐の主な功績として治水/利水が挙げられています。

中でも阿齐乌苏大渠なる用水路の建設が大きなもののようで、解説パネル曰く今も(人民渠と名前を変えつつも)現役の用水路として利用されているそうです。

1845年の春から夏にかけて、南疆各地を訪れて検地*19も行っています。行き先の中には、クチャ、カシュガルなど、去年の旅行で私が訪れた場所もあり、感慨深いです。

1845年の春から夏にかけて、南疆各地を訪れて検地*19も行っています。行き先の中には、クチャ、カシュガルなど、去年の旅行で私が訪れた場所もあり、感慨深いです。

解説パネル曰く、林則徐はこのように南疆各地をめぐった際には現地のウイグル族とふれあう機会もあり、その経験からか「回疆竹枝词」なる詩集(?)*20中にはウイグル語が多数登場しているとか。 baiduで検索したところ、解説が出てきて、 https://zhuanlan.zhihu.com/p/522455626 たとえば、「百家玉子十家温」について玉子 = yüz(百)、温 = on(十)と書いてて、確かに音はあうし、理解に多言語が必要なこういう文って面白いなーと思いました(ただし真偽のほどはわからないです。)。

イリに到達して約3年の1845年12月、左遷(というか追放?)期間を終え、新疆を離れることとなります。

そのまま陝甘総督(陝西省と甘粛省の総督)、陝西巡撫、ついで雲貴総督(雲南省と貴州省の総督)を歴任します。

左遷を経た後にも、キャリアの最晩年にけっこうな要職*21を歴任してるの強い。

1850年に反乱鎮圧のための欽差大臣に任命されるも、任地に向かう途中で病没します。

イリに到達して約3年の1845年12月、左遷(というか追放?)期間を終え、新疆を離れることとなります。

そのまま陝甘総督(陝西省と甘粛省の総督)、陝西巡撫、ついで雲貴総督(雲南省と貴州省の総督)を歴任します。

左遷を経た後にも、キャリアの最晩年にけっこうな要職*21を歴任してるの強い。

1850年に反乱鎮圧のための欽差大臣に任命されるも、任地に向かう途中で病没します。

ということで、前半の「林则徐生平事迹展」はだいたいここまで。

後半の「林则徐精神展」もあったのですが、内容がけっこう被ってそうだったので、軽ーく流し見で済ませました。

後半の「林则徐精神展」もあったのですが、内容がけっこう被ってそうだったので、軽ーく流し見で済ませました。

タクシーで次の目的地に移動します。

イリ・カザフ自治州博物館

本日2つめの目的地、イリ・カザフ自治州博物館です。

いまさらですが、イリ・カザフ自治州の州都がここ伊寧、という位置関係です。

本日2つめの目的地、イリ・カザフ自治州博物館です。

いまさらですが、イリ・カザフ自治州の州都がここ伊寧、という位置関係です。

主な展示は3つ: 伊犁州历史文物陈列(イリの通史・文化財展示)、イリの自然、「波马古墓」出土の金属器。 「波马古墓」出土の金属器が一番の見どころかと思います(ただ、後述しますが場所が分かりにくいので要注意。)。

伊犁州历史文物陈列

地域を語るにはまず風土から、ということなのか、まずはイリの地形の模型が出迎えてくれます*22。

地域を語るにはまず風土から、ということなのか、まずはイリの地形の模型が出迎えてくれます*22。

ちょうどガイドツアーの団体さんと同じタイミングだったので解説を横で聞いたところ、中国で唯一北極海にそそぐ川がある、という話が印象に残りました。たぶん写真右上の川。雑にbaidu検索した結果だと、额尔齐斯河、イルティシュ川のことのようです。

また、南にあるイリ川は、カザフスタンのアルマトゥ方面に流れていきます*23。 今回の旅でこれから向かう先に流れていくと思うと、何やら感慨深いです。 イリ川は伊寧市街地を流れているので、せっかくだから一目見に行ってみても良かったかな(行きそびれた。)。

「鍑」(フク)と呼ばれる、ユーラシア草原でよく見られる調理器具。

ハミや西安の博物館でも見かけていて(下記リンク参照)、どれも青銅製だったと思うのですが、この解説曰く青銅製は高価なもので、一般の人は石や陶製のものを利用していたそうです。知らんかった。。。

「鍑」(フク)と呼ばれる、ユーラシア草原でよく見られる調理器具。

ハミや西安の博物館でも見かけていて(下記リンク参照)、どれも青銅製だったと思うのですが、この解説曰く青銅製は高価なもので、一般の人は石や陶製のものを利用していたそうです。知らんかった。。。

amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

ちなみに日本の弥生時代の脚付き甕もかなり似た形状な気がします。 が、脚付き甕は取っ手がなかった気がしていて、ここは大きな違いでしょうか*24。

文字による記録がある時代の方に興味があるので、先史時代はさくっと流して進みます。

刘平国治关城诵石刻という、後漢時代の石碑のレプリカ。

所在は天山の南、かつてクチャと烏孫(だいたい今のイリのあたり)を結んでいた古道にあるとのことです。

モノを見た限りでは、ほとんど文字読めなくない?というのが正直な感想ですが、左下の釈文によると、亀茲*25左将軍の劉平国が亭障を築いたことが述べられているそうです。

石碑好きなので、こういうのが大好き(いやでもこの品は判読できないよな。。。)。

刘平国治关城诵石刻という、後漢時代の石碑のレプリカ。

所在は天山の南、かつてクチャと烏孫(だいたい今のイリのあたり)を結んでいた古道にあるとのことです。

モノを見た限りでは、ほとんど文字読めなくない?というのが正直な感想ですが、左下の釈文によると、亀茲*25左将軍の劉平国が亭障を築いたことが述べられているそうです。

石碑好きなので、こういうのが大好き(いやでもこの品は判読できないよな。。。)。

時代は下って、唐代のイリの石人(たぶんレプリカ)。

時代は下って、唐代のイリの石人(たぶんレプリカ)。

ウズベキスタンでも見かけたものです。 amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

この旅でもカザフスタンの博物館などでたびたび見かけました。 ここも中央ユーラシア草原の文化圏だったんだなーと感じます。

唐の滅亡後、この地は西遼などの統治を経て、モンゴル帝国の支配下となります。

特に、チャガタイ・ウルスの拠点アルマリクはここイリ(ホルゴス近辺)とのこと。

また、モンゴル帝国による交通の整備などで東西貿易も活発化し、東方の陶磁器がここイリの地を経由して多数中央アジアや西アジアに運ばれたそうです。

上の元代の染付*26もそのような一品でしょうか。

唐の滅亡後、この地は西遼などの統治を経て、モンゴル帝国の支配下となります。

特に、チャガタイ・ウルスの拠点アルマリクはここイリ(ホルゴス近辺)とのこと。

また、モンゴル帝国による交通の整備などで東西貿易も活発化し、東方の陶磁器がここイリの地を経由して多数中央アジアや西アジアに運ばれたそうです。

上の元代の染付*26もそのような一品でしょうか。

イスタンブールのトプカプ宮殿でも元代の染付を見かけたのを思い出しました。 イリ経由の品は陸路輸送だけど、イスタンブールにはさすがに海路の輸送かな...? amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

その後、イリは東チャガタイ・ウルスなどを経てジュンガルの勢力地となり、乾隆帝の遠征によって清の版図に組み込まれます。

上の石碑(レプリカ)は、この事績を記念して建てられた「平定准噶尔勒铭格登山之碑」。

私の写真が下手でよく見えないのですが、漢語だけでなく複数の言語で書かれています。表面は漢語と満州語、裏面はモンゴル語とチベット語。

清朝が多様な文化/言語を包含した多元的な帝国であることを感じさせます。

ちなみにこの石碑のある格登山、どこだろうと思って高德地图で検索したところ、カザフスタンとの国境ギリギリにあって驚きました。

その後、イリは東チャガタイ・ウルスなどを経てジュンガルの勢力地となり、乾隆帝の遠征によって清の版図に組み込まれます。

上の石碑(レプリカ)は、この事績を記念して建てられた「平定准噶尔勒铭格登山之碑」。

私の写真が下手でよく見えないのですが、漢語だけでなく複数の言語で書かれています。表面は漢語と満州語、裏面はモンゴル語とチベット語。

清朝が多様な文化/言語を包含した多元的な帝国であることを感じさせます。

ちなみにこの石碑のある格登山、どこだろうと思って高德地图で検索したところ、カザフスタンとの国境ギリギリにあって驚きました。

ところで碑文にも使われていた満州語、今は話者は極めて少なくなっているものの、近縁のシベ語を話すシベ族の人々がここイリの地に住んでいます。 女真の故地の中国東北部から遥か遠く西のこの地になぜシベ族が集住しているかというと、

ジュンガル併合後、清朝が辺境の防備のために内地からの(?)移住を命じたためです。

移動距離もすごいですし、150年前の移住によってこちらでは言語が保たれたのに女真の故地では満州語がほとんど失われてしまったことも含め、歴史のダイナミズムを感じさせます。

ジュンガル併合後、清朝が辺境の防備のために内地からの(?)移住を命じたためです。

移動距離もすごいですし、150年前の移住によってこちらでは言語が保たれたのに女真の故地では満州語がほとんど失われてしまったことも含め、歴史のダイナミズムを感じさせます。

ちなみに左上の地図によれば、東北部の瀋陽を発ち、なんと4000km以上もの道のりを*27を1年3か月(しかもうち7か月は一か所に逗留)で移動したそうです。 確かに計算上は1日20kmとか移動すれば8か月で4800km移動できますが、車がない時代にすさまじい移動距離です。 しかも兵士だけでなく兵士の家族も一緒だっそうですし、移動手段とか、途中の物資どうしてたのかとか気になるところです(遊牧民なら移動のハードルは下がりそうですが、女真は遊牧民ではなかった気が。。。)。 地図の太い矢印は文字での記録が残っている経路と記載されているので、気が向いたら調べてみたい。

あと、今になって思えば、本屋でシベ語の本があるか探してみてもよかったかもだし、伊寧から川を越えたらすぐそこがチャプチャル・シベ自治県らしいので、行ってみてもよかったかも。。。

ロシアによるイリ占領などについても扱っていましたが、ここでは略。

個人的に気になったのは、イリについて述べたこのへんの文字史料。

林則徐の「回疆竹枝词三十首」は先ほどの林則徐記念館でも見かけましたね。

歴史の教科書に載ってる資料は国レベルや中央のものが多いので、地方の歴史をうかがい知れる史料の存在を知れるのは嬉しいです*28。

個人的に気になったのは、イリについて述べたこのへんの文字史料。

林則徐の「回疆竹枝词三十首」は先ほどの林則徐記念館でも見かけましたね。

歴史の教科書に載ってる資料は国レベルや中央のものが多いので、地方の歴史をうかがい知れる史料の存在を知れるのは嬉しいです*28。

「波马古墓」出土金属器

本館一番の見どころのはずの「波马古墓」出土金属器、展示室の場所が分かりにくくて、なんと

博物館1階のこの真っ赤(double meaning)な展示を抜けた先にあります。

博物館1階のこの真っ赤(double meaning)な展示を抜けた先にあります。

一室だけと展示規模は小さいですが、きらびやかな品々が並びます。

これらの品々は「波马古墓」と呼ばれる墓の副葬品。

1997年、道路工事中に偶然発見されたものだそうです。

キャプションには時代について「隋唐」と記載があり、西突厥の墓のようです。

展示はレプリカとオリジナル両方あり(下に載せた写真の品々についてはレプリカと記載がなかったので、たぶんオリジナル。)。

一室だけと展示規模は小さいですが、きらびやかな品々が並びます。

これらの品々は「波马古墓」と呼ばれる墓の副葬品。

1997年、道路工事中に偶然発見されたものだそうです。

キャプションには時代について「隋唐」と記載があり、西突厥の墓のようです。

展示はレプリカとオリジナル両方あり(下に載せた写真の品々についてはレプリカと記載がなかったので、たぶんオリジナル。)。

こちらはなんとも目力の強いマスク。

大きさはだいたい人の顔と同じくらいで、被葬者の顔にかけられていたのではないかと推察されます。

目だけでなく、眉毛や顔の輪郭(というかあごひげとほおひげ?)にも宝石が象嵌されています。

口ひげ部分にも枠があるので、もしかしたら元はここにも宝石があったのでしょうか。

ちなみに百度百科にもわざわざページがあり*31、一級文物に指定されているそうです。

こちらはなんとも目力の強いマスク。

大きさはだいたい人の顔と同じくらいで、被葬者の顔にかけられていたのではないかと推察されます。

目だけでなく、眉毛や顔の輪郭(というかあごひげとほおひげ?)にも宝石が象嵌されています。

口ひげ部分にも枠があるので、もしかしたら元はここにも宝石があったのでしょうか。

ちなみに百度百科にもわざわざページがあり*31、一級文物に指定されているそうです。

金製のカップ。丸い枠の部分には宝石が象嵌されていたものと思われます。

これで何を飲んでいたか気になるところです(飲食文化の歴史に興味があるので。)。と言っても、これは副葬品なので実用に供したかは怪しいですが。

金製のカップ。丸い枠の部分には宝石が象嵌されていたものと思われます。

これで何を飲んでいたか気になるところです(飲食文化の歴史に興味があるので。)。と言っても、これは副葬品なので実用に供したかは怪しいですが。

ちなみに形は異なりますが、金製のカップなどは、西安の陝西歴史博物館でも見かけました。 amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

警備のおばさまがいて少し話したのですが、やはりこの展示室がこの博物館一番の見どころ、とのこと。 また、日本から来たと言ったら、ここの展示品は以前日本にも行ったことがある、と教えてくださいました。 と言われて思い出したのですが、2023年に東京富士美術館で開催されていた「世界遺産大シルクロード展」で、こちらの品をいくつか見かけた記憶があります*32。

自然

時間がなかったのでざーっと流し見しかしていません。

時間がなかったのでざーっと流し見しかしていません。

地質、植生、

地質、植生、

動物など一通り。

動物など一通り。

また、鉱物資源についてのコーナーもありました。

イリ盆地の形成過程や、地層、岩石の種類など解説されていたのですが、いかんせん地質学の知識が不足していて、未消化です。。。(あと、地質学の用語(e.g. 地質時代の名前)が日本語と中国語とでけっこう異なるので、さっと読むだけでは理解は難しかったです。)

夕飯

2日連続で夕飯がラグマンだったので、今夜は別のものにしたいなー、と思ってレストランを検索して、近場で良さげなところに来てみました(左の马百开来羊排揪片子というお店。)。

2日連続で夕飯がラグマンだったので、今夜は別のものにしたいなー、と思ってレストランを検索して、近場で良さげなところに来てみました(左の马百开来羊排揪片子というお店。)。

普通に小綺麗なお店で、ボロい恰好で1人で来る場ではないのでは?と一瞬思いましたが、まあまだお客さんも少なかったので気にしないことにします。

普通に小綺麗なお店で、ボロい恰好で1人で来る場ではないのでは?と一瞬思いましたが、まあまだお客さんも少なかったので気にしないことにします。

店名にも入っている「羊排揪片子」、サイズが心配だったのですが、訊いたところ1個で1人分にちょうど良いとのことだったので、これを頼みました。 ちなみに頼んだ時点では「羊排揪片子」が何なのかよくわかっていなかったのですが、

出てきた料理を見ると、具材が羊肉、じゃがいも、にんじんで、ショルパじゃん!とびっくりしました。

手前の白いものはワンタンや水餃子の皮のようなもので、これが「揪片子」のようです。

ちなみに「揪」(jiū)は手でつまむなどの意味で、この文脈だとちぎる、が近い気がします。

揪片子自体は山西省でよく見られる郷土料理らしい*33ので、ショルパと揪片子が新疆で融合したものなのかもしれません。

出てきた料理を見ると、具材が羊肉、じゃがいも、にんじんで、ショルパじゃん!とびっくりしました。

手前の白いものはワンタンや水餃子の皮のようなもので、これが「揪片子」のようです。

ちなみに「揪」(jiū)は手でつまむなどの意味で、この文脈だとちぎる、が近い気がします。

揪片子自体は山西省でよく見られる郷土料理らしい*33ので、ショルパと揪片子が新疆で融合したものなのかもしれません。

肝心のお味ですが、香菜などの香りとほどよい羊の風味、あとうまみもあり、バランスよく美味しかったです。

なお、途中でスープと麺(揪片子)を足しますか?と訊かれて少しだけお願いしたら、想定以上の量が足されて食べきれませんでした、、、無念。。。 中国(特に西北部?)は食事の量が多いので、おかわりはもってのほかですね(そろそろ学習すべき)。

翌日に続きます。

amber-hist-lang-travel.hatenablog.com

参考文献

- [1] 冨谷至, 森田憲司 [編] (2016)「概説中国史 下 近世-近現代」昭和堂 ISBN: 978-4-8122-1517-3

- [2] 藤島達朗, 野上俊静 [編] (2024)「令和増訂 東方年表<大字版>」平樂寺書店 ISBN: 4-831381030-1

*1:C841 8:26 → 13:59

*2:だけじゃなく中央アジアや、あと日本でも地方とかでもありますが

*3:中国の食品は賞味期限そのものは書かれてなくて、生産日と、賞味期限までの日数が書かれてることが多い気がします。

*4:google mapの衛星写真やストリートビューを見た限りでは。

*5:高德地图、または https://www.openrailwaymap.org/ など参照。

*6:か、単に東京近辺だと見かけないだけか。大阪のノリはもしかしたら似てるのかも?

*7:https://en.wikipedia.org/wiki/Yining

*8:https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cr%C3%BCmqi

*9:https://en.wikipedia.org/wiki/Kashgar

*10:https://en.wikipedia.org/wiki/Turpan

*11:このへんの用語法は明清時代のものです。詳細は要出典。

*12:参考文献[1] p.146, p.158

*13:https://baike.baidu.com/item/%E5%A5%8F%E6%8A%98/1705850

*14:あれ、漢籍には詳しくないので自信がないのですが、このような部分って小口側にあるんじゃないんでしたっけ???

*15:と言ってもレプリカかもです。原本だったら、新疆じゃなくて中央とか事の起こった広州にありそうなので。。。

*16:西暦への変換は参考文献[2]p.125を利用。4月と9月なら旧暦と西暦の年がずれることもないっしょ、と雑に書いてます。

*17:参考文献[1]p.214

*18:1843年1月19日を指してイリ到着の1か月後という記載があったため、12月ごろ到着と書いています。

*19:原文は「勘地」。たぶん検地のような意味だと思うのですが、自信はないです。

*20:竹枝词は、詩というほど高尚なものでもなく、元は民間の俗歌のようなものっぽい?

*21:清朝の官制には詳しくないので、これが要職かは自信がないですが。

*22:イリ・カザフ自治州に塔城地区や阿勒泰地区などを加えている気がしますが、このへんの行政区分の位置づけはきちんと理解していません。

*23:といってもアルマトゥに流れ込むわけではなく、途中で北に流れを転じます。

*24:西安の博物館で見たときの音声ガイド曰く、立てて使うのも、上からつるして使うのも可能ということで、取っ手に縄などを通してつるしていたんだろうな、と推察されます。

*25:クチャのこと

*26:中国語だと青花

*27:高德地图で自動車利用で検索すると、瀋陽駅から伊寧駅まで約4200km。ただし、こちらの地図のルートだとウランバートルなどを経由しているので、もう少し遠回りかと推察されます。

*28:日本についても、地方史が分かる同時代の文献はあんまり知らない気がする。ぱっと出てくるのは「北越雪譜」とか「新編相模国風土記稿」とかくらい?

*29:红宝石と記載がありました

*30:中国語だと镶嵌xiāngqiànというそう。

*31: https://baike.baidu.com/item/%E9%95%B6%E5%B5%8C%E7%BA%A2%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E9%87%91%E9%9D%A2%E5%85%B7/63104695

*32:ただ、写真撮影禁止だったので、確証はないです。